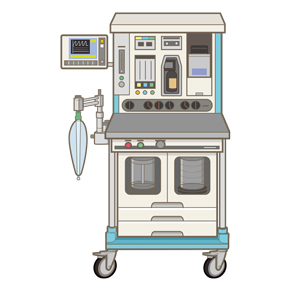

タイトルを『全身麻酔の準備』としましたが、手術室では最大限のリスクに備えるために区域麻酔などの必ず麻酔器を使用する症例以外でも準備は行います。

麻酔器の始業点検については日本麻酔科学会よりPDFファイルで文書が出されています。

毎日の始業時にこのすべての始業点検をマニュアルで通して行うことは難しいとは思いますが、知識として知っておき、必要に応じて実施できる必要はあると思いますので、まとめていこうと思います。

1. 補助ボンベの内容量および流量計の確認

- 酸素補助ボンベの圧力が5 MPa以上である。(5,000kPa未満の場合は交換を行う。)

- 亜酸化窒素ボンベの残量が低下していない。(初期充填量未満の場合交換を行う。)

- ノブの動きやガス流量の表示を確認し、酸素および笑気を5 L/分にセットし流量が安定し、内圧が低下しない。

- 低酸素防止装置付き流量計が装着されている場合は、その機構が正しく作動することを確認します。

低酸素防止装置付き流量計とは...

低酸素混合ガスを送り出さないようにする装置で、酸素流量が規定以上流れないと笑気ガスが流れないものや、笑気ガスが一定以上流れないもの、それらを合わせたものがある。混合ガスの酸素濃度が25%以下にならないような機構が施されていることが望ましい。

2. 酸素供給圧低下時の亜酸化窒素遮断機構およびアラームの点検

- 酸素および亜酸化窒素の流量を5 L/分にセット、酸素ボンベを閉じて、(アラームが鳴り、)亜酸化窒素が遮断される。

- 酸素の流量を再び5 L/分にすると、亜酸化窒素の流量が自動的に5 L/分に回復する。

- 亜酸化窒素、酸素の流量計とボンベを閉じ、メーターが0に戻る。

3. 医療ガス配管設備(中央配管)によるガス供給の確認

- ホースアセンブリを配管端末器に接続、目視点検で漏れがない。

- 各ガス供給圧を確認する。

- 酸素供給圧は392±49 kPa(4 ± 0.5 kgf/cm²)

- 亜酸化窒素供給圧および圧縮空気供給圧<酸素供給圧[差は約30 kPa(0.3 kgf/cm²)]

- 余剰麻酔ガス排除装置…吸引圧(1kPa≦吸引圧<2kPa)または吸引量(25L/min~50L/min、流量調整機能付きのものは0~30L/min)

- ノブのの動きおよびガス流の表示を確認する。

- 低酸素防止装置付き流量計が装備されている場合は、医療ガス配管でも正しく作動することを確認する。

- 酸素および亜酸化窒素を流した後、酸素のホースアセンブリを外した際に、(アラームが鳴り)亜酸化窒素の供給が遮断される。

- 医療ガス配管設備のない施設では

- 主ボンベについて補助ボンベと同じ要領で圧、内容量の点検を行う。

- 配管端末器にはピン方式やシュレーダ方式が用いられ誤接続を防止している。

実際に当院で採用されている

ピン方式の配管端末機

4. 気化器

電源を必要とする気化器の場合は、電源ケーブルの接続と電源が ON であることを確認する。

内容量や注入栓を確認する。

OFF の状態で酸素を流し、においのないことを確認する。

ダイアルが円滑に作動するか確認する。

接続が確実かどうか目視確認する。気化器が 2 つ以上ある場合は、同時に複数の気化器が 作動しないことを確認する。

5. 酸素濃度計

- 酸素電池式の酸素濃度計は、酸素電池の開封年月日の確認を行う。

- 較正チェックの記録を確認し、センサーを大気に開放し、21% になるよう較正する。

- センサーを回路に組み込み、酸素流量を 5 ~ 10 L/ 分で、酸素濃度が 100% に上昇する。

6. 二酸化炭素吸収装置

吸収薬の色、量、一様につまっているかなどを目視点検する。

水抜き装置がある場合には、水抜きを行った後は必ず閉鎖する。

7. 患者呼吸回路の組み立て

- 正しく、しっかり組み立てられているかどうかを確認する。

- 円錐接続は接続しやすいが、外れやすい。組み立てには十分に注意を払う。

円錐接続とは

テーパー形状(先細りの円錐形)になっている接続方式で、差し込むだけで摩擦力によりしっかり密着し、気密性を確保でき、一般的に国際規格でサイズが決められており、互換性があるという特徴があります。利点として工具不要で簡単に接続・取り外しでき、しっかりはまるので漏れにくいことがあげられます。呼吸回路は空気や麻酔ガスを漏れなく患者に届ける必要があるため、この「円錐接続」は非常に合理的です。

8. 患者呼吸回路、麻酔器内配管のリークテスト 及び 酸素フラッシュ機能

- 新鮮ガス流量を 0 または最小流量にする。

- APL弁を閉め、患者呼吸回路先端を閉塞する。

- 酸素を 5 ~ 10 L/分として呼吸回路内圧が30 cmH2Oに上昇したら、呼吸バッグを押して、回路内圧を 40-50 cmH2O にしてリークを確認する。

- 呼吸バッグを離し、回路内圧が30 cmH2O に低下したら、酸素流量を0にする。

- 30 秒間維持し、圧低下<5 cmH2Oであることを確認する。

- APL 弁をminにし、回路内圧が低下することを確認する。

- 酸素フラッシュを行い、十分な流量があることを確認する。

- 呼吸回路を閉鎖し、酸素フラッシュを約5秒間行い5Lバッグの内圧が20cmH2O以上になる。

※麻酔器に自動リークテスト機構がある場合は、そちらを優先しチェックを行う。

二酸化炭素吸収装置はリークが起こる可能性が最も大きく、ネジの緩み、パッキングの紛失、破損、劣化、吸収剤の粒が挟まるなどで密閉が不完全になる。

APL弁とは…

APLとは adjustable pressure limiting のことで、圧調整を意味する。 APL弁を調整することで麻酔ガスを適宜放出してマスク換気時、あるいは自発呼吸時に、患者にかかる気道内圧をコントロールできる。バルブ調整の際の単位はcmH2Oである。

9. 患者呼吸回路の用手換気時の動作確認

テスト肺をつけ、酸素または圧縮空気の流量を 5~10 L/ 分に設定し、呼吸バッグを膨らました後、

バッグを押して吸気弁と呼気弁の動作チェックを行う。同時にテスト肺の動き

を確認する。テスト肺を用いない方法も可能である

10. 人工呼吸器とアラーム

- 換気設定を用手換気から人工呼吸器へ切り替える。

- テスト肺の動きを確認する。

- 呼吸器は従量式換気に設定し、テスト肺を外して、低圧アラームの確認を行う。

- テスト肺に負荷をかけるか呼吸回路の患者接続口を閉塞させ、高圧アラームの作動を確認する。

- 呼吸器は従圧式換気に設定し、呼吸回路を閉塞またはテスト肺を圧迫し、分時または一回低換気量アラームの確認を行う。